尼崎市議会令和7年9月第2回定例会ふりかえり・反省

おはようございます。尼崎市議の佐野匠です。

尼崎市議会令和7年9月第2回定例会で一般質問をやってみての感想です。

どんな内容か、下記リンクのnoteをあわせてご覧ください。

テーマはこちらです。

1 市長の政治姿勢について

(1) 市長のフェイスブックへの校則に係る投稿について

2 オストメイトに対するストマ用装具の給付事業の拡充について

3 自動二輪車等に係る駐車環境整備の推進について

4 旧優生保護法に対する市の見解の掲載について

全体の感想

準備段階

まず、準備は大変でした。発言日は9月4日ですが、その前の週には、どんな発言をするか趣旨を書いたものを提出します。そして、原稿を確認していただき答弁の準備をしてもらうことになります。

ここで、これまでのスケジュールを確認すると

6月15日 選挙投開票

7月8日~29日 臨時会 ※ここで議長決定、お米券配布決定

9月4日 一般質問日

こんな感じです。この隙間に

・選挙結果の反省会

・立憲民主党での勉強会

・初当選議員勉強会

・尼崎市視察

・教員採用試験対策のサポート

・イベント参加 など

がありました。

学校の先生として、ルーティーンで働いていたのでカレンダーアプリで仕事管理はあまりしてこなかった私でしたが、カレンダーアプリみないとなんの予定があるのかわかりませんわ。

※8月のカレンダーを確認しましたら、予定0は1日でした。短時間だとしてもどこかに出かけています。

一般質問は7月臨時会がおわった翌日からスタートしました。選挙後最初なわけですから、選挙活動で訴えてきた公約にちなんだことを一般質問でやろうとしました。

公約

・子ども達が生き生きと学べるまち

・子ども達の多様性を尊重するまち

・支えあい、助け合いのまち

・若者が生き生きと暮らせるまち

・自然や農地を活かしたまち

ここでピンチがありました。教育の話を一般質問では、控えなくてはならなくなりました。

私は、教育委員会に関する事業を担当する文教委員会に所属することになりました。この文教委員会に所属したということは、委員会内で教育のことを話ができるのだから一般質問でしなくてもいい。そんな考えが尼崎市議会ではあるのです。

文教委員会に所属したことで、学校の先生をしてきたからこそ言いたいことのその多くを一般質問でできないわけです。

説明をうけており理解していたつもりでしたが、さぁ原稿をつくるかとなったときに、どう優先順位をつけて何を話そうかなど大いに悩みました。

立憲民主党という政党に所属したおかげで考えるきっかけになった福祉に対する想い。そして、学校の校則について市長の政治姿勢を聞くことに決めるまでには、時間はとてもかかりました。

今回質問させていただいたテーマ以外にも、自然環境について、若者支援活動の充実という公約にちなんだことについて現状の確認を市役所の方と話していました。9月の一般質問という形で、原稿にまとめきれませんでした。引き続き、公約にちなんでおりますので尼崎市が若者支援、自然環境の充実に対して何ができるか考えていきます。

どの市もそうですが、議事録が見られます。他の議員が過去にどんな発言をしているか映像で・文章で見ることができます。

言葉づかいを参考にさせていただきました。また、発言を検索して、実現はしていないけど、自分と同じ主張を他の議員がしていないか確認し、自分なりの視点を入れるよう配慮しました。また、他の議員がしていなくても、年月が経って尼崎市の状況が変わっているわけですから今ならではの質問ができないかと調べました。

原稿をつくるにあたって、あらためて当事者にあいさつし、情報提供いただきました。急な連絡を快く快諾していただいた皆さんには感謝でしかありません。

原稿ができたからといって終わりではありません。しっかりよまなくてはなりません。一般質問で堂々と発言するために伝える力が必要です。

学校の先生をしていたんだから、「人前で話すの慣れているでしょ?」と言われていたのですが、状況が違えば緊張感が違います。

そのため、アナウンサーをされて、現在スピーチコンサルをされている方によるレッスンを受けました。立ち振る舞いや佐野が言いやすい言葉に置き換えと原稿チェックしていただいたことは心強かったです。終わってからの反省会では、「がんばったね」と言っていただきうれしかったです。

このように、6月から議員になることができて目まぐるしくパニックになりながらなんとか原稿をつくることができました。

一般質問当日

前日に一般質問の1日目があり、なんとなく雰囲気をつかむことができました。また、初当選議員があつまり事前にどういうルートを通って登壇するかの説明をしていただいていたこともあり、脳内シミュレーションを何度も行うことができました。

ですが、登壇の際に、ネームプレートを下げるのですが、一回目は忘れており緊張していることがまわりにもろばれでしたね。

スピーチ練習していたこともあり、ゆっくり、言葉をはっきりいう事ができたと感じています。顔をあげながら、まわりを見渡すこともできていました。

しかし、怖いくらいに右手がぷるぷるしていました。緊張 of 緊張です。

手の震えに関しては、他の議員からは感じなかったといっていただいたので「そんなもんか~」と気にしているのは自分だけでした。

終わったあとの昼休憩は、終わったことの安堵と答弁に対する納得のいかなさで感情がこみあげていました。

個々の質問について

1 市長の政治姿勢について (1) 市長のフェイスブックへの校則に係る投稿について

私はもっと校則が子どもに寄り添ったものになってほしいという想いから本市教育長を経験した松本市長に問いかけました。

教育長在任時と現在における校則の変化について、 私自身詳細を把握していませんので、その評価をすることは控えたいと思いますが、仮に、学校現場が、校則の正当性について「当事者性」を持たず、子どもや保護者に説明責任を果たせていないのであれば、それは、大いに変えるべきであり学校こそが、当事者性を持って、主体的に校則の内容とその制定プロセスについて考えていくべきものであり、むしろ校則の問題は、教員と校長と子どもと保護者で考えていくものであると考えている。

「学校こそが、当事者性を持って、主体的に校則の内容とその制定プロセスについて考えていくべきものであり、むしろ校則の問題は、教員と校長と子どもと保護者で考えていくものであると考えている。」

この部分に共感しました。学校に関わる当事者たちでもっと校則について真剣に考える必要があります。単なる例年通りのままではなく、他市の状況を学んでいく必要があるのではないでしょうか。

しかしながら、学校の先生の多忙な状況で校則を考える十分な時間がとりにくい要素があります。私が訴えました。静岡市のように教育委員会が校則を決めるにあたって配慮する事項を示すことを継続して訴えていきます。

考えるきっかけを教育委員会が示す必要があるのではないでしょうか。現在も子どもの人権に配慮していない校則があります。学校用具の指定、服装の指定。

小学校では、髪を染色していても授業をうけることができますが、中学生になると、校舎にいれてもらえない。ルールを守らせることを押し付けるのではなく、人権を尊重した校則になってほしいと考えます。

2 オストメイトに対するストマ用装具の給付事業の拡充について

オストメイトという人工肛門利用者に対するストマ用装具の給付事業の拡大を訴えました。ストマに排泄物が入っていくわけですね。つまりストマがないと生きていけません。ストマは物価上昇の影響もあり値上がりしていますが、尼崎市は給付金を何十年も据え置きしています。兵庫県の都市の中には、給付金を上昇している市もあり、兵庫県下では基準額が最大4,400円の差があります。尼崎市は最高額の丹波篠山市とは、最大4,142円の差があります。この改善をもとめました。

令和6年度決算額は、約1億3千万円となっており、そのうちストマ装具が6割以上の約8200万円となっております。そのため、限られた予算の範囲内において基準額を増額することは容易ではありませんが、ストマ装具に限らず、品目の追加や支給条件の拡大、基準額の引き上げなどに関するご要望を各当事者団体からもいただいていることから、これらのご意見や近隣都市の状況等を参考にしながら、優先度や財政負担も考慮し検討してまいりたいと考えております。

基準額を増額することは容易ではないが、近隣都市と意見交換し検討するという答弁でした。近隣都市と金額がそろっており、増額するときは近隣都市一斉にするのではと考えます。そのため、他都市の立憲民主党議員と連携して訴えていきたいと考えます。

また、ストマの補助金が6割です。残りの4割の補助金で手や足の肢体障害、視覚や聴覚の障害、呼吸器等の内部障害などの48品目を対応しています。48品目を残りの4割の補助金で賄うということ自体も適正なのでしょうか。市のお金は本当に困っている人にこそ使ってほしいです。

3 自動二輪車等に係る駐車環境整備の推進について

バイクを停められるところって少ないですよね。停められたとしても50ccまでだったりします。大阪市では、条例を改正し50ccを超えるバイクの駐輪環境の改善を行っています。尼崎市でも同様に50ccを超えるバイクの駐車環境を整備することを訴えました。

バイクは車両価格が自動車と比較すると安いことが多いため、低収入で悩む方の移動手段確保の側面。世界の自動二輪車産業を日本が支えているため、駐車環境をよくし、日本でもっとバイクが使われるようにしないと世界の自動二輪車産業が衰退する。つまり世界が困ると考えています。

本市における市内移動時の交通手段別の割合としては、自転車が38%、自動車が16.7%、原付を含む自動二輪は2.4%と、相対的に自動二輪の割合は低い傾向にあります。

こうしたことから、現在のところ条例改正までは考えておりませんが、引き続き、自動二輪車向けの駐車場の二ーズ等を注視してまいりたいと考えています。

自動二輪車の利用割合が2.4%と低いため条例改正まで考えていない。しかし、今後もニーズを注視するということでした。

私は、順序が逆と考えています。駐車環境がないからバイクを使えないんです。バイクは便利な乗り物で、先ほども伝えたように社会福祉の観点もあります。でも、駐車場がないから使わない。だから使用率も下がるんです。だって違法駐車は罰金ですし。利用していないから駐車環境を整備しないのではなく。駐車環境をまず整備してほしいということを引き続き伝えたいと考えています。

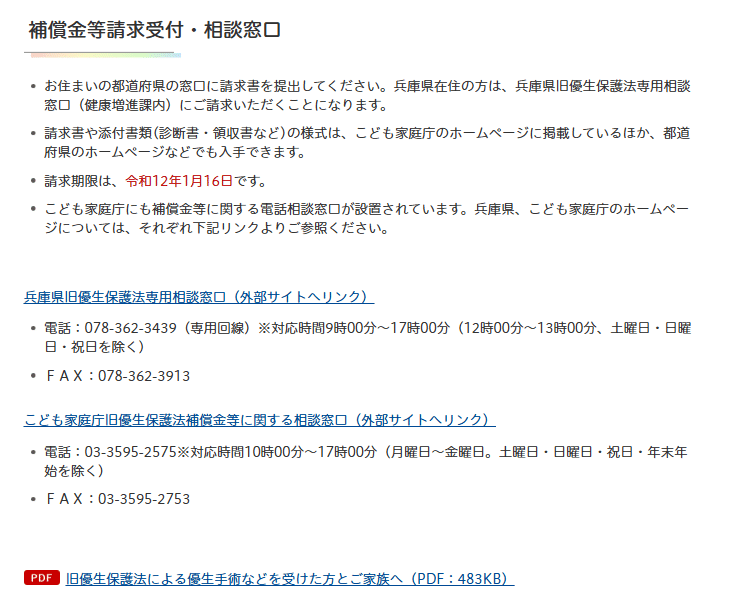

4 旧優生保護法に対する市の見解の掲載について

旧優生保護法という、かつて日本にあった同意なしで去勢手術を行う法律です。障がい者の人権をふみにじった法律と言えます。

この旧優生保護法に苦しめられた方の救済に取り組まれている方の訴えを聞き、一般質問に取り入れました。

・それは、明石市のように独自の救済を規定した条例制定。

・そこまでに至らずとも、旧優生保護法についての各市町村が想いを発信することを望まれています。ぜひとも、尼崎市における旧優生保護法の被害者等に対する想いを教えてください。

・ホームページ上に尼崎市として旧優生保護法の被害者に対する思いの掲載、今よりも配慮した周知の努力をお願いいたします。

このように伝えました。尼崎市は、旧優生保護法の手術を受けられた可能性のある方が入所されているであろう施設向けの案内が簡単にホームページ上では掲載されているのみです。

尼崎市、明石市のホームページにアクセスしていただければ伝わるかと思いますが、取り組む姿勢が違いますよね。明石市のように取り組む姿勢をみせることをのぞんでいました。

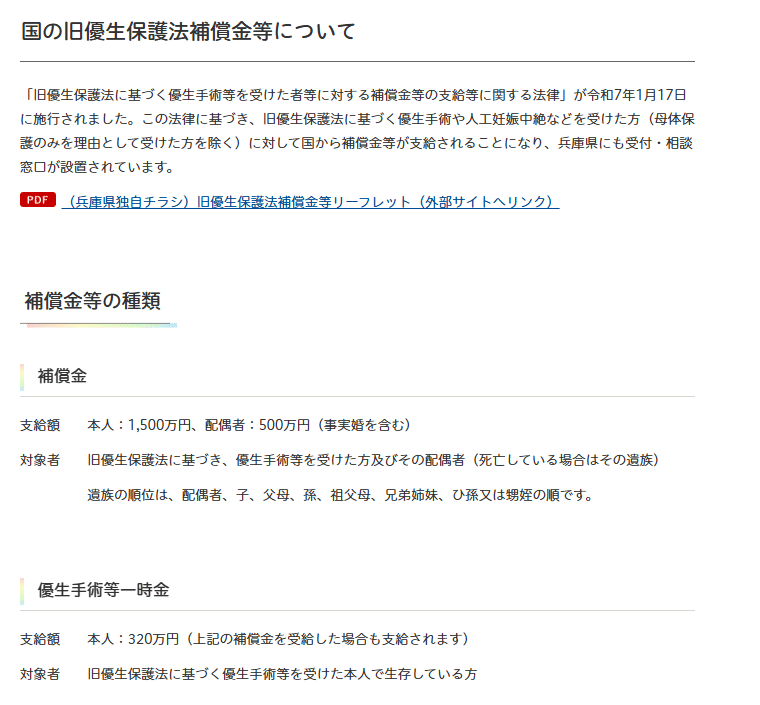

国においては、昨年6月の最高裁判決を受け、旧優生保護法を背景として、多くの方々が心身に多大な苦 痛を受けてこられたことに対して、政府の責任を認め、 深く反省するとともに、謝罪をされています。

あわせて、本年1月には、不妊手術などを受けた方などへの補償金等支給法が施行されており、本市といたしましては、被害者の思いに寄り添いながら、補償金等の支給が着実に行われるよう、国や県の取組に合わせて 対応していくことが必要であると考えております。

現在、国においては、各都道府県に専用相談窓口を設けておりますが、相談者を窓口につないでいくためには、相談者が日常生活で訪れる場所での周知も有効であることから、市といたしましては、窓口へのポスター掲示、リーフレットの配布、ホームページ等での周知を通じて、被害者の方への情報発信に努めていきたいと考えています。

国がすでに謝罪をしている。尼崎市では、窓口へのポスター掲示やホームページ等での周知を通じて、被害者の方への情報発信に努めていきたい。という答弁をいただきました。私としては、国が謝罪していた。それとは別に、「尼崎市自身はどう考えているの」。実際問題、旧優生保護法について向き合う部署がかつて尼崎市にあり実務をおこなっています。そんな尼崎市自身はどうなのか。という意図だったのですが、かみ合っていないと私は受け取っています。

一番の反省点です。尼崎市はどうなの。というところを念押ししたらよかったのでしょうか。

最後に

ここまでが9月一般質問デビューでのふりかえり・反省でした。

すぐに12月一般質問がやってきます。どんな話をしようか。尼崎市のありとあらゆることについて考えなくてはなりません。財政改善という大きなテーマでやりたいと考えています。すべての事業改善は財源がなくてはいけません。そのために、すべての源である財源確保のための質問をおこないますのでぜひとも12月も応援よろしくお願いいたします。

こうして準備を続けていたらあっという間に1年経ち、4年経ち。。。といくのでしょうね。

がんばれ。自分。

コメント

コメントを投稿